DISTÓPICO MX

Parte I: Antes del ruido

Por Eduardo De Luna

La ciudad ya no tenía nombre.

Los mapas la seguían llamando Ciudad de México, pero nadie la nombraba así desde que los exoesqueletos empezaron a patrullar Reforma como si fuera una pista de aterrizaje. El niño la conocía por los túneles. El viejo, por las azoteas.

Estaban sentados en el fondo de una bodega abandonada, donde antes se almacenaban refrescos importados y ahora solo había humedad, cajas rotas y un olor agrio a metal viejo. Arriba, a tres calles, pasaba un convoy de marines. El zumbido grave de los servomotores se filtraba por las paredes como una oración mecánica.

—No te muevas tanto —dijo el viejo—. Si tiemblas antes, tiemblas mal.

El niño tenía quince años y un rifle que no era suyo. Ninguno lo era ya. Las armas no pertenecían a nadie desde que la guerra se volvió de rapiña: lo que le quitabas al enemigo, era tuyo hasta que te lo quitaban a ti. Tenía las manos sudadas dentro de los guantes negros y las luces apagadas colgándole del cuello, como un rosario tecnológico.

—No estoy temblando —mintió.

El viejo lo miró sin girar la cabeza. Tenía sesenta, tal vez más. Nadie llevaba la cuenta desde que dejaron de existir los registros civiles. Barba entrecana, ojos duros, un parche improvisado en la rodilla izquierda. Había combatido tres guerras distintas sin declararlas y sobrevivido a dos traiciones que sí tuvieron nombre y apellido.

—Siempre tiemblan —dijo—. El que dice que no, ya está muerto o ya se volvió peligroso.

El niño respiró hondo. Afuera, un dron pasó bajo, tan bajo que las láminas del techo vibraron.

—¿Usted cree que sirva de algo? —preguntó—. Todo esto.

El viejo tardó en responder. Sacó un cigarro aplastado, lo encendió con un mechero viejo que todavía decía Pemex y soltó el humo despacio, como si lo midiera.

—Mira —dijo al fin—. El Ché escribió que “la guerrilla es el pueblo en armas”, pero la gente se queda con la parte bonita y se le olvida la chinga. La guerrilla no es heroica, chamaco. Es miserable. Es hambre, es miedo y es saber que mañana no vas a ver a los tuyos. Pero también es no agachar la cabeza.

El niño asintió sin estar seguro de entender.

—Nosotros no somos un ejército —continuó el viejo—. Somos una molestia. Y las molestias, cuando no se atienden, se vuelven infección.

El niño apretó el rifle.

—Dicen que ya tomaron Monterrey completo. Que en Guadalajara pusieron toque de queda total. Que aquí… —tragó saliva— aquí ya no tarda.

El viejo sonrió, pero no era una sonrisa amable.

—Aquí ya están —corrigió—. Desde hace rato. Nada más que a ellos les gusta fingir que esto es una administración, no una ocupación. Por eso pusieron al almirante.

El niño levantó la vista.

—¿Hightower?

—Jesús Hightower —escupió el nombre—. Regente de México. ¿Te conté lo del habanero?

El niño negó con la cabeza.

—Se quiso hacer el cercano —dijo el viejo—. “Respetamos su cultura”, dijo. Agarró un chile habanero con la mano, se lo frotó en los ojos como si fuera cebolla. Una hora en el baño. Ni tortillas come, se atraganta. Sexta generación allá y todavía cree que esto se gobierna con manuales.

El niño soltó una risa nerviosa, breve.

—¿Y aun así manda?

—Manda porque lo dejaron mandar —respondió el viejo—. Los primeros que se rindieron fueron los políticos. Todos. De todos los colores. Tenían la cola larga, llena de delitos, y cuando vieron los exoesqueletos, se cagaron de miedo. Entregaron el país como quien entrega las llaves para que no le revisen el clóset.

El niño miró el suelo.

—Mi papá votó por el cachorro —dijo en voz baja.

El viejo no se burló.

—Muchos lo hicieron. Les vendieron espejos, como en la conquista. No era oro, era aspiración. Juventud, emprendimiento, libertad. Pero México nunca ha sido liberal, chamaco. México siempre ha sido libertario. Aquí la libertad es colectiva o no es. Esa mamada que salió desde Argentina en el primer cuarto del siglo no era libertad: era capitalismo voraz disfrazado. Libertad para robar, eso era todo.

El ruido del convoy se alejó. Quedó un silencio tenso, como antes de una tormenta.

—¿Y los medios? —preguntó el niño—. Antes decían que informaban.

El viejo soltó una carcajada seca.

—Los medios de la oligarquía se arrodillaron antes de que llegaran los tanques. Cambiaron titulares por permisos. Micrófonos por salvoconductos. Y aun así fueron los primeros en caer. Los alabadores. Los que aplaudieron la anexión. Estados Unidos los dejó sin un peso y a su suerte. Cuando la resistencia empezó a cazarlos, uno por uno, ni las cámaras ni los drones los salvaron.

El niño levantó la cabeza.

—Dicen que somos fantasmas.

—Lo somos —asintió el viejo—. Por eso funcionan las luces.

Señaló el collar del niño.

—Cuando las prendamos, no van a ver tu cara. El reconocimiento facial se vuelve loco. Y con las plantillas, tu forma de caminar cambia. No hay patrón. No hay archivo. Atacamos, desaparecemos. Cantan corridos de nosotros y los prohíben al día siguiente. Eso es cuando sabes que duele.

El niño cerró los ojos un segundo.

—Tengo miedo.

—Claro que tienes —dijo el viejo—. El miedo es lo único honesto que queda. Pero acuérdate de esto: no peleamos para ganar mañana. Peleamos para que no se acostumbren. Para que nunca estén cómodos.

Desde la radio vieja, alguien susurró la señal. Dos clics. Pausa. Un clic largo.

El viejo se puso de pie con dificultad.

—Es hora.

El niño encendió las luces alrededor de su rostro. El mundo se volvió un resplandor fragmentado, irreal.

—Oiga —dijo antes de moverse—. ¿Y si no regreso?

El viejo lo miró fijo.

—Entonces alguien va a cantar tu nombre —respondió—. Y lo van a prohibir.

Arriba, la ciudad sin nombre esperaba el primer disparo.

Parte II: Selva adentro, agua abajo

En Quintana Roo la guerra llegó tarde, como llegan las malas noticias a los lugares donde la gente aprendió a sonreír por propina. Aquí la cortesía era una forma de supervivencia. Dos monedas dejadas sobre la mesa alcanzaban para pagarle la hamburguesa al chef del barrio, el balón nuevo del hijo, la mordida simbólica al camión de la basura. Nadie llamaba a eso dignidad. Le decían trabajo.

Las primeras noticias parecieron exageraciones del centro. Que Estados Unidos había tomado de rehén al cachorro. Que lo tenían firmado, grabado, domesticado. Que ya no gobernaba nadie. En Cancún y Playa del Carmen la gente negó con la cabeza y siguió sirviendo tragos. Era demasiado. Más de lo que se puede aguantar sin romper algo por dentro.

Pasaron dos años antes de que el fascismo se sintiera aquí como un puño en la garganta.

Primero fueron los retenes. Los grandes vehículos armados brillando bajo el sol, los exoesqueletos caminando con esa torpeza elegante que fascinó a los niños. Se tomaban fotos. Pedían saludos. “Mira, mamá”. Durante semanas pareció un desfile tecnológico. Un espectáculo más para el destino.

La molestia empezó cuando tomaron los palacios municipales.

No hubo discursos largos. No hubo negociación. Llegaron, desalojaron, izaron banderas que no eran banderas y nombraron viceregentes con acento neutro y sonrisa clínica. Los alcaldes firmaron sin leer. Los cabildos desaparecieron. La historia se repitió con otra lengua: como la conquista, pero con drones.

Los primeros en saltar no fueron los hoteles ni los empresarios. Fueron los pueblos de la zona maya.

José María Morelos dejó de figurar en los mapas operativos de los marines porque nadie los esperaba en la plaza. Se escondieron en la selva. Aprendieron a caminar sin dejar huella, a respirar con los insectos encima, a esperar horas sin moverse. No usaban luces. No confiaban en tecnología ajena. Se pintaban la cara con líneas rojas y negras, diagonales, como iguanas marcadas para la guerra. No era folklore: era camuflaje vivo.

La selva los adoptó.

Atacaban de noche, furtivos, precisos. Disparos cortos. Golpeaban y se iban. Los drones veían verde sobre verde. Calor sobre calor. Nada que registrar. Nada que archivar.

En Playa del Carmen la resistencia tomó otra forma.

Primero fueron las desapariciones. Jóvenes de catorce a dieciocho. Camaristas, meseros, jardineros, aprendices. Salían de su turno y no volvían. Las cámaras no mostraban nada. Los reportes no avanzaban. Los viceregentes hablaban de “protocolos”. Los hoteles siguieron llenos.

Hasta que los empleados decidieron dejar de obedecer.

No hubo asambleas públicas. Fue una cadena de decisiones silenciosas. Turno por turno. Piso por piso. Tomaron los centros de hospedaje como se toma una cocina: cerrando puertas, apagando sistemas, aislando a los directivos extranjeros en oficinas sin señal. Algunos gritaron. Otros entendieron rápido.

A los huéspedes no los expulsaron. Los escondieron.

La selva no era un paisaje. Era una infraestructura. Los cenotes, las cuevas, la red de ríos subterráneos que recorría Quintana Roo como un sistema circulatorio antiguo. Bajaban de noche. Guiados por gente que nunca salió en folletos turísticos. El agua borraba rastros. El subsuelo anulaba drones. El calor y los insectos hacían el resto.

Los marines no estaban hechos para eso.

Por cada niño desaparecido, apareció un cuerpo colgado en un puente de la carretera federal.

Rubios. Rubias. Extranjeros. Directivos, contratistas, intermediarios. No era venganza aleatoria. Era contabilidad. En el pecho o la panza, escrito con marcador, con cuchillo o con fuego: un nombre. La edad. A veces la colonia.

La escena era dantesca y metódica.

Los noticieros intentaron llamarlo terrorismo. Nadie les creyó. En los barrios se repetía otra frase, en voz baja primero, luego sin miedo: México no es Venezuela. No como advertencia. Como decisión.

En la selva, los hijos del Chac Bolay se movían en filas cortas. No cantaban. No gritaban consignas. El rojo y el negro en la cara no era identidad: era negación del rostro. No dejarle nada a la cámara. No regalarle un nombre al archivo.

Cuando atacaban, lo hacían con armas arrebatadas, viejas, mezcladas. Nada estándar. Nada rastreable. A veces machetes. A veces silencio. La selva se cerraba detrás de ellos como si nunca hubiera pasado nada.

En Playa, los hoteles dejaron de ser hoteles. Fueron nodos. Refugios. Centros de paso. Cocinas colectivas. Enfermerías improvisadas. Los turistas aprendieron rápido a no hacer preguntas. Algunos se quedaron. Otros huyeron cuando pudieron. Ninguno volvió a hablar igual del paraíso.

El regente impuesto mandó comunicados. Prometió orden. Mandó más drones. Más exoesqueletos. Más retenes. La selva respondió con fiebre, picaduras, humedad y muerte lenta.

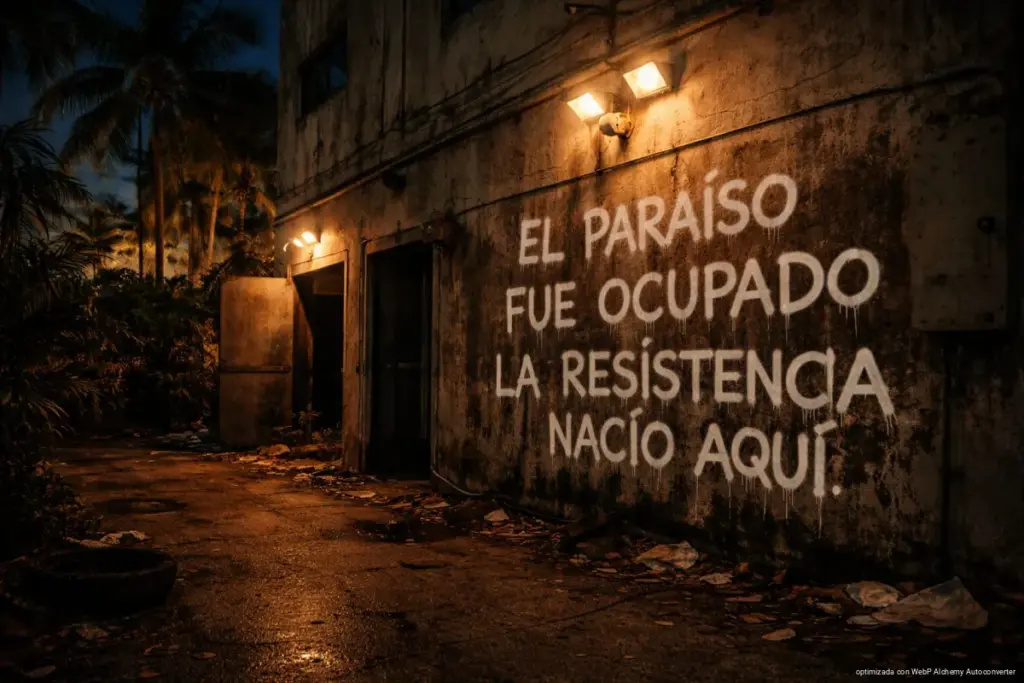

En un puente, al amanecer, alguien escribió con pintura negra:

Aquí no se administra. Aquí se resiste.

Y abajo, colgando, otro nombre. Otro niño que ya no volvería.

La guerra en Quintana Roo no se anunciaba. Se filtraba. Como el agua bajo la piedra.

Continuará…

Te puede interesar: En carne viva https://www.deluna.com.mx/cultura/en-carne-viva/

¡Síguenos en redes!

Detienen en Michoacán a líder criminal “El Botox” y refuerzan acciones de seguridad#Seguridad #Michoacán #Nacional #CombateAlCrimenhttps://t.co/Sd4AnXDwPN pic.twitter.com/HVpQmiOseB

— De Luna Noticias (@DeLunaNoticias1) January 23, 2026